今回とりあげるテーマは、ミニマルライフ。ミニマルライフとは、自分にとって本当に価値のあるものだけを選び、持ち物を極力減らして生活するライフスタイルのこと。ミニマリストという言葉が当たり前のように使われるようになったため、物を持たない人という認識が定着しつつあるとは思いますが、物を持たないことに注視するのではなく、「自分にとって価値あるものを選ぶ」ということが前提、そんなミニマルライフを意識した家づくりを考えてみませんか?

前回、外構を考える上でも「余白が豊かさをつくる」ということに触れました。「余白のある暮らし」「ミニマルに暮らしたい」モノを増やすよりも、すっきりした空間で心に余裕を持つ──そんな思いを抱く方へ・・ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

暮らしの価値観が変わりつつある

あなたにとって、価値あること、もの、とは?以前は、時計や車、バッグ、宝石、家、どれだけ多くの物を持っているか、それらを身に着けることで、ステータスが高いと感じさせる時代がありました。

そして、そんなステータスに憧れ、目標とし、目指す人たちが、たくさんいたと思います。

しかし、昨今では、どれだけの物を持っているかに対して、あまり価値を見い出さずに、個々の個性を活かした暮らし方を望んでいるようです。

そんな中で、ひとつの個性として「ミニマリスト」という存在があります。極端なミニマリストは、家の中に何もない、必要最低限な暮らしをしていることもありますが、それが全てでもありません。

「余白のある暮らし」ここで言う余白は“ただ物を減らすこと”ではなく、暮らしにゆとりや可能性を残しておくことを考えていきます。

必要なものだけで暮らす

“本当に必要なもの”を見つめ直すことで「必要なものだけで暮らす」ことができる。そこにこそ意味があるミニマルな暮らし。

私たちは日々、たくさんの情報やモノに囲まれながら暮らしています。

便利で新しいものを次々と手に入れることが当たり前になり、気づけば家の中も心の中も、余裕がなくなっている。

そんなときこそ、一度立ち止まって「これ、本当に私に必要?」と問いかけてみることが大切です。

必要なものだけを残すことにより、不思議と空間が整います。物理的には物が減り、スペースが生まれることで、家の中へ、風や光が通りやすくなるでしょう。家そのものも、そこで暮らす人々も、鋭気を養う栄養分を手に入れることができるイメージ、ぜひ、空想してみてください。

家もあなたも、自然に呼吸が整うかもしれません。リラックスできる空間、自宅は他に代えられない大切な場所ですよね。ものを減らし、心地よく過ごすことができる空間になると、“持つ”ことに費やしていたエネルギーを、“暮らす”ことそのものに向けられるようになります。

少ないもので暮らすことは、制限ではなく、選択。 好きなもの、役立つもの、心が穏やかになるものを、丁寧に選ぶことで、結果的に物は減るでしょう。物が多いと、視覚的にも“圧”があります。圧迫感がある空間では、きっと心地よく過ごすことができない、そう思いませんか。

持たない快適さ

“持たない”という言葉には、少し冷たい、寂しい、悲しい響きがあるかもしれません。しかし、”持てない”ではなく、あくまでも、自分の意志で”持たない”のです。

実際に、持たないことで手に入る「快適さ」には、どんなものがあると想像できますか?

ものが少ない空間では、片づける手間がまず減ります。物が無くなる、どこに置いたかが分からない、埋もれてしまう、そんなことがないために、探し物をするストレスも減ります。毎日の掃除が短時間で終わり、使うものがすぐに見つかる。これは、以前に書いた「ライフハックな暮らし」に通じます。

日々の小さな積み重ねではありますが、その小さなストレスを取り除くことができるということは、暮らし全体の流れを驚くほど軽やかにしてくれます。

“持たない快適さ”は、見た目のすっきり感だけではありません。 それは、心の自由とも深くつながっていくような気がします。

また、持たない暮らしは、自然と「選ぶ力」を育ててくれます。 本当に好きなもの、価値を感じるものだけを迎える習慣が身につくと、衝動的に買うことが減り、長く大切に使うことが当たり前になります。

“持たない快適さ”とは、何もない空間を目指すことではなく、 「ちょうどいい量」で「心地よく暮らす」こと。 そこにあるのは、安心、そして、自分らしく生きるための余白です。

長く大切に使うための物選びは、「お金がないから買えない」というものではありません。時間をかけて検討し、必要なものだけを買うというスタイルは、結果的に無駄や失敗を減らし、お金を減らさないことにもなると思いませんか。

あれもこれもと抱え込んでいた時には見えなかった、空間の広がり。余白が生まれることで、そこでの時間の使い方も変わってきます。

必要なインテリア

ミニマルな暮らしを支える“必要なインテリア”。これも、もちろん「最低限必要なインテリアということではありません。」好きなデザインだったり、美しいものだったり。 それは、暮らしの中で毎日触れるたびに、心が落ち着いたり、ふっと笑顔になれたりするような存在です。

例えば、

・朝の光をやさしく受け止める好きなカラーのカーテン。

・木のぬくもりを感じる手触りの良いダイニングテーブル。

・手になじむカップや、穏やかな灯りのランプ。

どれも必要不可欠なものともいえますが、選び抜いたインテリアには、確かに「わたしの暮らし」に寄り添ってくれる「良さ」があります。

“必要なインテリア”を選ぶとき、価格や流行ではなく、心地よさと信頼感で選んでみてはどうでしょう。 見た目だけではなく、触れたときの感覚。 それが自分にしっくりくるかどうかを確かめながら、ひとつひとつ選び取っていく。

そうやって取り入れられたものたちは、やがてその空間で素敵な“表情”をつくりだします。 どこを見ても落ち着く、暮らすほどに味わいが増す。 そんなインテリアは、数が少なくても、心を豊かにしてくれるでしょう。

最初からすべてが揃っていなくても大丈夫、暮らしていく中で、本当に素敵なものに出会える。ひとつずつ整うことで、より快適な空間へと育っていく。

時間が経つほどに愛着が深まり、暮らしの記憶そのものになっていく。 それが、ミニマルな空間の中できらりと光る、贅沢なのだと思います。

長く愛せるものを持つ

流行や価格ではなく「ずっと大切にできるかどうか」で選ぶ。それが、“長く愛せるものを持つ”ということの本質です。

本当に気に入ったものは、何年経っても、使い続けるもの、捨てられないものになります。インテリアだけでなく、衣類もそうですよね。衝動的に買ってしまったものの、着心地が悪かったりすると、なかなか着ないものです。しかし、着ていないからなおさら、もったいなくて捨てられない。

捨てることに抵抗があるという人こそ、手に入れる際に、よくよく考えてみてください。触り心地、美しさ、シンプルさ、流行、価格、様々な角度から吟味する。

そうやって手に入れたものは、触れるたびに心が整い、暮らしに安心感をもたらしてくれます。 家具や道具は、使い込むほどに手になじみ、表情を変えながら、私たちの時間とともに生きていきます。

新しいものを次々と求めるよりも、今あるひとつを丁寧に育てていく。 そのほうが、ずっと豊かで、やさしい暮らし方なのかもしれません。

たった一つ、素敵な価値のあるもの。決して高価なものが良いとはいいませんが、一般的に、安いものより、高いもの(丁寧につくられたもの)の方が長持ちすると思います。

長く愛せるものを持つということは、同時に、自分自身の価値観を把握することにもなります。どういうデザインのものが好みなのか、どういう手触りのものが好きなのか、どういう使い方がしたいのか。自分が選ぶ基準は何なのか。

心地よく暮らせる家

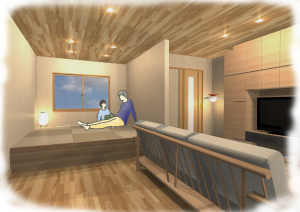

心地よい、余白のある暮らしをテーマに家づくりを考えると、何をどこにどのように置くか、どういう収納にするか、どういう位置関係が便利か、ということに注目するようになります。

例えば…

・家事動線をシンプルにして、片づけをラクにする

・見せたいものと隠したいものを分けて収納する

・将来、使い方を変えられるスペースを用意しておく

こうした小さな工夫で、暮らしがぐっと軽やかになります。

余白は「何もしない空間」ではなく、暮らしの伸びしろと言えるかもしれません。

さらに、余白、暮らしの伸びしろ、工夫をすること、これれらを、もう少し具体的な例で話すと、「テレビを置かないリビング」

今はスマホやタブレットで映画やドラマを楽しめる時代。「そういえばテレビって、ほとんど見ていないな」と感じている方も多いのでは?思い切ってリビングからテレビをなくすと、こんな変化が起きます。

・大きな黒い画面がなくなって、部屋がすっきり

・ソファや窓の配置が自由になり、インテリアの幅が広がる

・家族が自然と会話や読書を楽しむようになる

“テレビを手放す”ことは、ただ物を減らすのではなく、暮らし方を見直すきっかけになります。

とはいえ、場合によっては・・「必要なときだけ楽しむプロジェクター生活」を考えるのもありです。

「映画やスポーツは大画面で見たい!」プロジェクターなら、普段はすっきりした壁を楽しみ、観たいときだけ大画面を出現させることができます。

・シンプルな壁面がスクリーンになる

・機種によっては天井から吊るしてもOK

・映画の時間はリビングが一瞬でシアタールームに変身

・照明がプロジェクターになる

日常はすっきり、特別なワクワク。そんな二面性を楽しめるのがプロジェクター中心の空間づくりです。ご自身の暮らしの空間にはまるアイテムをぜひ考えてみてください。

まとめー未来の暮らし考えるー

“心地よく暮らすことができる家” 余白がある家、シンプルに物が少なく、 季節の光や風を家中に取り入れることができ、自然のリズムとともに暮らすことできると、暮らしそのものが穏やかに、時間はゆったりと流れ、心も整っていきます。

自然とつながっている家、窓から見える風景や差し込む朝の光。自然と共に暮らす余裕があれば、本来の自分を取り戻し、心が豊かになる。自分自身の呼吸も整うことでしょう。

私たちがいま享受している便利さや豊かさは、次の世代にどんな形で受け継がれていくのでしょうか。 物質的な豊かさだけでなく、「こころの豊かさ」や「自然の恵みを大切にする姿勢」も含めて次世代へ受け継ぎたいものです。

サステナブルな暮らしという言葉も、少しずつ定着しつつあります。 無理をせず、自分の身の回りから始める。たとえば、今回伝えたように、長く使えるものを選ぶこともそのひとつ。

ものを大切に長く使うこと。愛着を持って暮らすこと、そんな暮らしのために、形を整える、気持ちを準備するためにも、箱となる家づくりは、実は重要な役割を果たします。

どんな家に住みたいか、これを考える上で、機能性だけでなく、デザインだけでなく、そこでの暮らし方、自分や家族の「好き」を丁寧に拾い出す。

家そのものに、まずは愛着が持てなくては、そこでの暮らしにも愛着が持てない。暮らしやすい空間になっていなければ、住まうことがストレスになる。そこに何を置くかの前に、どんな空間が必要か、この部分から考えていく必要がありますよね。

自然と共に暮らすことが、必ずしも心地よいと感じない人もいるでしょう。本来人の生活は、自然の日の入りと共に送られるべきだと、言われてもピンとこない人もいるでしょう。明るい光が苦手な人もいるでしょう。

「暮らしが整うアイテム」は人それぞれです。ひとつに決められない人だって、いることでしょう。

ただ、そうだとしても、「選ぶ」ことは「必須」だという意識をもってもらえるだけで、きっと何かが変わるはずです。

何も考えずに、行動に移すよりも、丁寧に見る、丁寧に触れる、丁寧に選ぶことで、木の香りに気づいたり、金属の冷たさに気づいたり、形の馴染みやすさに気づいたり、様々な発見があるはずです。

この発見こそが、私たちに次の答えを与えてくれます。便利さやスピードを少し手放し、心地よい“間”や“静けさ”を取り戻したり、人が本来もっている感覚を呼び戻してくれる暮らし方。

「これがあれば十分」と感じられる瞬間に、心は驚くほど軽くなるでしょう。あれもこれも欲しい、でも、お金が足りない。現実的には無理。そんなショックな想いから、解放されて、本当に必要なものだけあれば、本当に欲しいものだけあれば、十分。 そして、それを使い続けるうちに、そこに住み続けるうちに、その場所やものたちが、あらたに語りはじめます。

傷ついたら直し、汚れたら磨く。 そうして年月を重ねていくことで、ものは単なる“所有物”ではなく、“物語”を生み出します。 愛着を持って大切に長く使うこと、長く使いたくなること、長く使ってしまう必然が、自然にも、人の心にもやさしい循環を生み出す。

そして何より、必要なのは「もの」ではなくその「関係性」であることに気づきます。暮らしやすい家は、使い勝手の良い家だったり、動線が良い家だったりしますが、それは、壁やドア、床やテーブルとの距離感、人との関係性なのです。

大切に使うことで、長く寄り添ってくれる。 時間が経つほどに愛着が深まり、暮らしの記憶そのものになっていく。 そんな家族であることを願います。

自分にあうものを丁寧に選び取り、自分の暮らしを自分の手でデザインすることこそが、ミニマルライフなのです。

(じゅうmado宇部 川村菜穂子)