『投資のリスク・リターン』

前回のコラムでは、積み立て投資といえども、損失で終わる可能性があることを確認しました。今回は、「リスク」について考えてみたいと思います。前回までのコラム→1回目・2回目・3回目

投資や積み立て投資におけるリスクとはどういうことでしょうか。ここで改めて考えてみたいと思います。

投資はリスクがあるから怖い

「投資はリスクがあるから怖い」というのは、「損をするのが怖い」と言い換えることができます。つまり、「元本を下回ること」または「損をすること」をリスクと捉える人が多いようです。

投資や積み立て投資におけるリスクとは、「価格変動の大きさ」のことを指します。

例えば、「ハイリスク」というと、大きく損をする可能性が想起されますが、価格変動の大きさがリスクです。つまり、想定外に大きく得をする可能性があることも、ハイリスクということです。

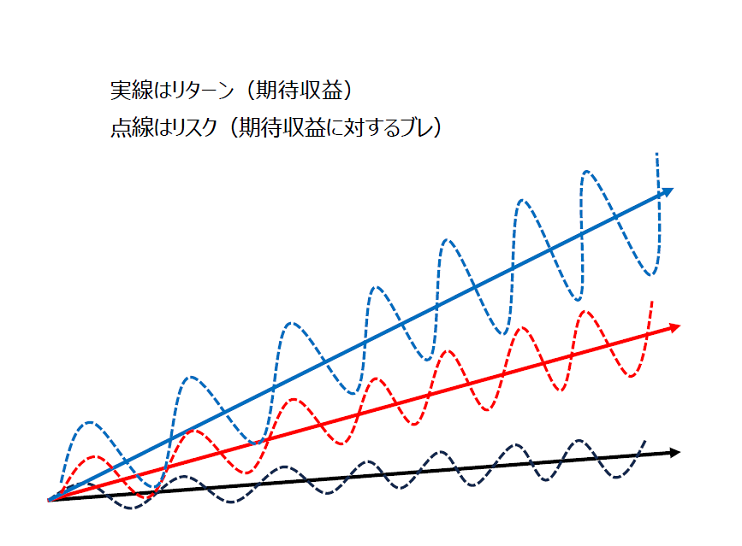

「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ローリターン」といった表現は、耳にしたことがあると思いますが、リスクとリターンは表裏の関係にあります。

「ローリスク・ハイリターン」なるものがあれば嬉しいですが、大きな利益(リターン)を得ようとすれば、大きな価格変動(リスク)を受け入れる必要があります。

大きな価格変動(リスク)を受け入れずして、大きな利益(リターン)を追求することはできないということです。

因みに、銀行の定期預金などを「ローリスク・ローリスク」という場合がありますが、正しくは「ノーリスク・ローリターン」といえます。金利が◯%の定期預金に預けたとして、途中で「やっぱり△%にします」といったことはないからです。

つまり、元本割れをすることがないから「ノーリスク」ではなく、当初予定されていたリターンが変わることがない(満期まで価格変動がない)から「ノーリスク」ということです。

具体的に何%以上がハイリターンで、何%以下ならローリターンといった決まりはありませんが、リスクとリターンを図で表すとこのようなイメージです。

積み立て投資をする場合、皆さんならどれを選びますか。

私なら迷わず、ハイリスク・ハイリターンを選びます。

ハイリスク・ハイリターン

一度にまとめて購入する「投資」であれば、大きな値下がりによる損失は避けなければいけません。例えば100万円で購入したのに、10%値下がりをして90万円になったとします。

すると90万円から10%値上がりしても、99万円ですから、当初の100万円には戻りません。

投資においては、値下がりしている局面で、損失を如何に限定するかが重要です。

しかし、これまで見てきたように、「積み立て投資」において、値下がりしている局面は、多く買える機会です。投資であれば短期的な値上がり値下りが、どうしても気になりますが、積み立て投資の場合、短期的な価格の変動(図の点線)を気にするよりも、長期でのリターン(実線の傾き)を優先する方が理に適っていると言えるでしょう。

そして積み立て期間の終わりが近づいてくると、安定運用(ミドルリスク・ミドルリターンやローリスク・ローリターン)に切り替えて、資産の目減りを回避する必要性が高まりますが、今このコラムを読んでおられるあなたが「住宅の一次取得者層と言われる20代後半~40代」であれば、短期的な価格変動は受け入れて、高いリターンを目指して積み立てができる世代でもあります。

株価指数

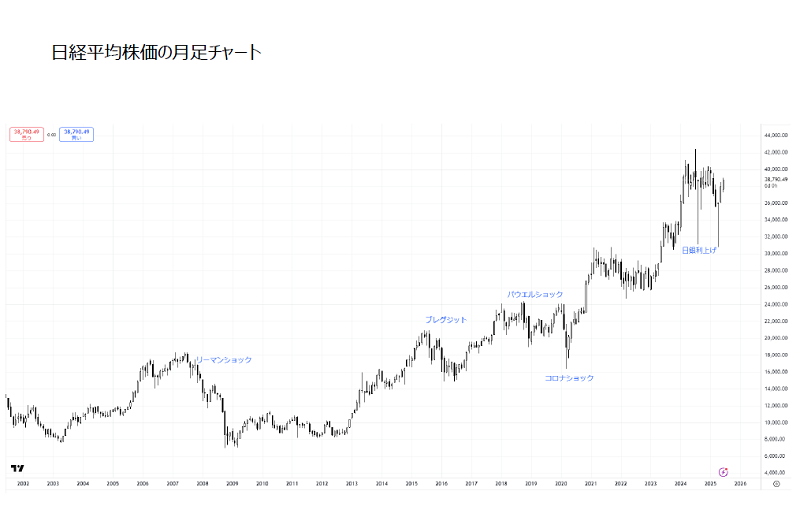

日経平均株価

日経平均株価チャートを見てみると、大きく下げる局面もありますが、しばらくすると反転し、再び上昇していることが見て取れます。

これは日経平均株価ですが、一辺倒に値上がりを続ける投資信託などなく、数十年後に元の価格の数倍に値上がりしたとしても、途中では必ず上がり下がりを繰り返します。

ただ、値下がりを経験すると、怖くなって積み立て投資を止めてしまう人がいます。

値下がりの局面が、数年間続くこともありますので、恐怖心に負けてしまう気持ちも解らなくはありません。恐怖を感じるようであれば、見ないようにして、とにかく続けることです。

というのも、実際、主要先進国の株価指数は、短期的には上がり下がりしながらも、長い期間で捉えると、常に上昇してきました。長い期間というのは、積み立て投資の積み立て期間のように、20年、30年、40年ということです。

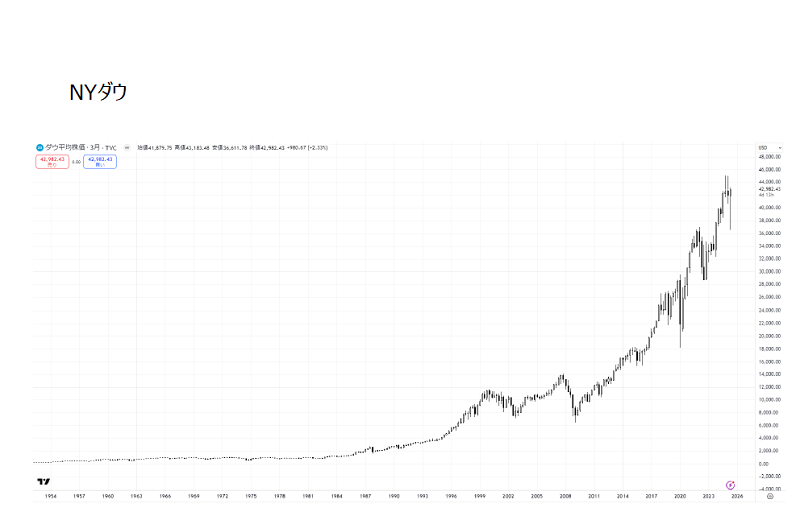

アメリカNYダウ

アメリカのNYダウは、1980年末には960ドル台でしたが、今は約40倍になっています。他のアメリカ主要株価指数も大きく値上がりしているのが解ります。

アメリカ以外の国に目を向けると、ドイツの代表的なDAX指数や、イギリスのFTSEも同様に値上がりしています。

多くの方が積み立て投資に利用しているインデックス、つまり株価指数は、過去このように値上がりしてきました。

値上がりの理由

理由をいくつか紹介してみます。

・まず、多くの投資家が多くの期間を通じて、上がる方向に賭けているか、少なくとも下がるよりも上がる方向にバイアスを持って投資しています。そのため、値上がりのほうが起こりやすいことが挙げられます。

・日経平均は225銘柄、NYダウはわずか30銘柄というように、成長が期待される銘柄で構成されていることです。

時代に即さなくなった銘柄や、成長力が失われた銘柄は除かれ、新たに時代に即し、 成長が期待される銘柄が採用されるのが株価指数(インデックス)です。

※実際には、客観的な基準に基づいて銘柄の入れ替えが行われていますが、結果的にはこういうことです。

・モノやサービスの価格が上がるインフレであれば、株などの資産も値上がりしなければ整合性が取れなくなります。モノやサービスの価格が上がれば、企業の売り上げも利益も、インフレ分が押し上げられることになり、株価が上がる要因となります。

インフレに備えるための身近な方法が、株式投資といわれるのはこのためです。

・株ともう一つの代表的な投資先に、債券があります。

債券には金利がつき、満期までの間に利子を受け取り、満期時には額面が償還されます。発行体がデフォルトしないかぎり、満期償還が約束されて利子を受け取れる債券に対し、株は値上がり値下がりがあります。

価格変動がある分、債券から得られる利回り以上に、株価が上がらないと株に投資する価値がないわけです。

これをリスクプレミアムといいますが、債券の金利にリスクプレミアムを加えた分、平均的に株価は上がらないといけないわけです。

このように、そもそも株、とくに株価指数は値上がりしやすい構造になっているということです。

(じゅうmado 提携FP 渡辺紀夫)