『積み立て投資に分散は必要か?』

今回は、まず分散する意味から考えてみましょう。これまでを読まれていな方はこちら→1回目・2回目・3回目・4回目

今回がいよいよ、シリーズの最終回。投資への不安を無くしたい方、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

分散とは

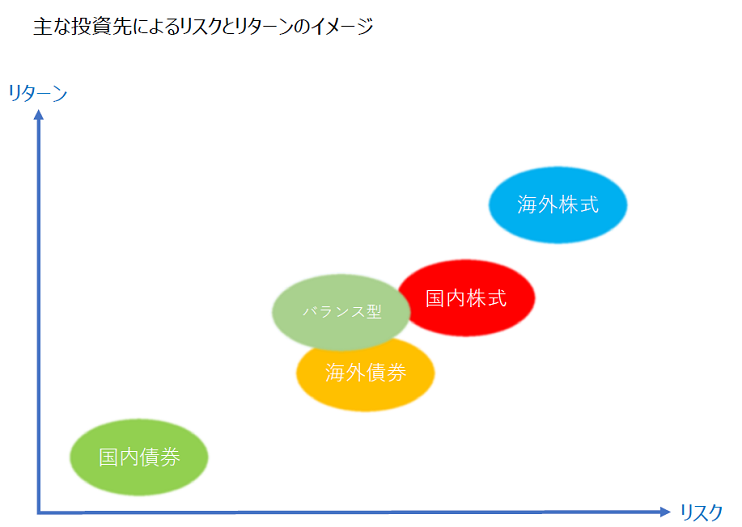

「投資」のように一度にまとめて購入する場合、大きな値下がりは辛いものです。そこで、大きな値下がりを回避する方法として知られているのが、資産の分散です。

逆の値動きをする資産を併せ持つことで、資産全体の大きな損を避けようのが、資産分散の目的です。

教科書的には、逆の値動きをする代表例が、株と債券です。

景気が良い時は企業の業績が好調で、株価は上がりやすくなります。一方で景気が良いと金融引き締めで金利が上がります。(債券価格は下がる)

また、景気が悪い時は企業の業績も芳しくないため、株価は下がりやすくなります。一方、景気が悪いと金融緩和で金利が下がります。(債券価格は上がる)

こうした逆の値動きをすることを、逆相関といいますが、近年では株と債券の逆相関が弱まり、相関関係が強まる傾向にあります。

・これまで見てきたように、積み立て投資は短期的な値下がりは許容し、むしろ積極的に受け入れるべき。

・値動きのリスクよりも、長期的な視点で、より高いリターンが期待できるものに、積み立てをするべき。

・株と債券の相関関係が強まっていることから、分散する意味が薄れている。

以上のような理由で、積み立て投資において分散は、あまり意味がないものと考えます。

『経済成長と株価』

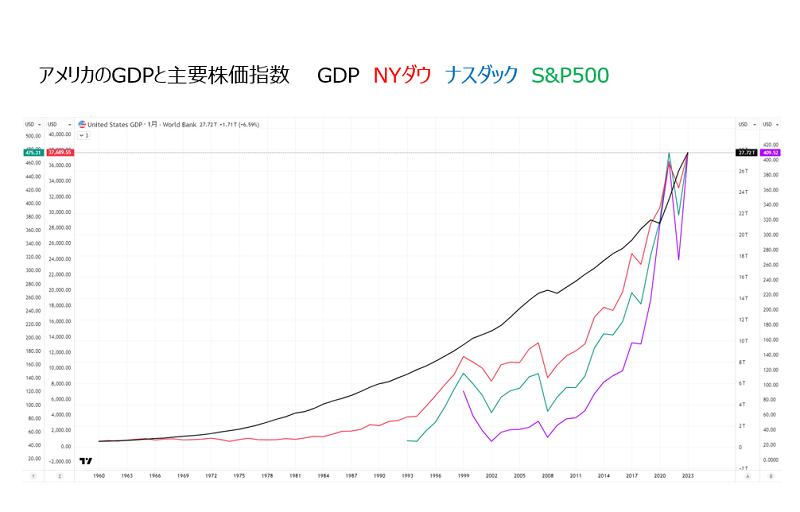

国や地域の経済規模を表すGDPという指標があります。

計算式は省略しますが、新たに生み出された商品やサービスの付加価値を合計したものがGDP(国内総生産)です。GDPが成長するということは、その国や地域の経済が成長しているということです。

このグラフはアメリカのGDPの推移とNYダウ、ナスダック、S&Pですが、GDPが成長すると、株価指数も値上がりしているのが判ります。

では、GDPや経済の成長は、どのように考えれば良いでしょうか。

生産年齢の人口が増加すると、労働力が増えることで生産活動が活発になり、経済規模が拡大する可能性があります。しかし、人口が増加しても、生産性が低いままでは、期待するほどの経済成長を実現しない可能性もあります。

生産性とは、労働や投下した資本が、どれだけのモノやサービス、付加価値を生むかです。

逆に、人口が減少しても、技術革新や人材教育によって生産性が高まれば、経済規模を拡大できるかもしれません。

このように、経済規模は「生産人口」と「生産性」との掛け算で説明することができます。

主要な株価指数(インデックス)は、経済が成長すると値上がりし、経済の成長は「生産人口」と「生産性」に影響を受けるわけです。

短期の結果ではなく、数十年後の結果を競う積み立て投資では、中進国や新興国といった、人口増加と生産性向上が見込める国を入れておくと、面白いかもしれません。

積み立て投資のタイミング

5回にわたり、積み立て投資を考察してきました。

最後に、いつ始めればよいかについて、お話ししたいと思います。

値動きをみる

積み立て投資の仕組みを理解できても、いざ始めるとなると、「これまで値上がりしてきたから、今始めると高値で始めることになるのでは?」「まだ下がるかもしれないから、もう少し様子をみようかな。」と始めるタイミングを迷うでしょう。

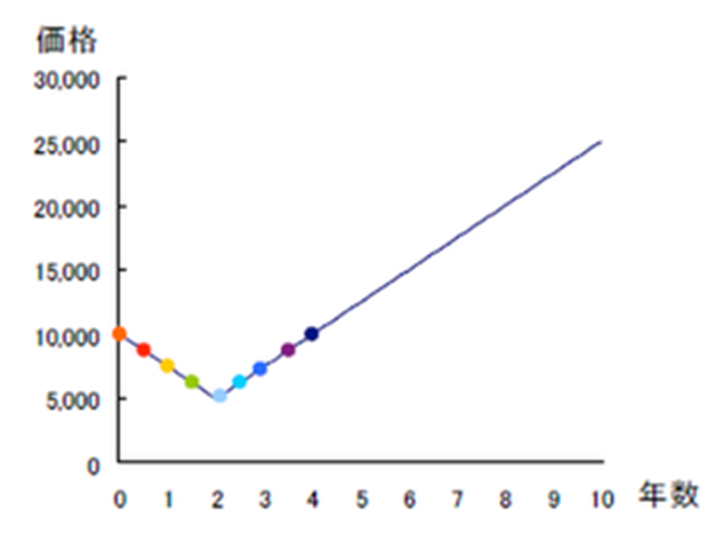

それでは、以下の図のような値動きをした場合、どこで始めていれば最も成績が良かったでしょうか。

1つ目のマークから9つ目までのマークまで、9段階の選択肢があるとして、10年後にどうなっているか考えてみましょう。

(A)の値動きパターン

答えは2つめ目、2番の位置で始めた場合が最も成績がよくなります。

最初の1番目(価格が最も高い)から初めていれば、最も多くの「口数」を買える、と考えた方が多いのではないでしょうか。

たしかに、口数は1番目が最も多く買えています。しかし、積み立て期間を通じた「平均取得単価」は、2番目から始めた場合が、最も安くなります。

因みに、成績が良かった順番に並べると

2→3→1→4→5→6→7→8→9

という結果になります。

もう一つ。

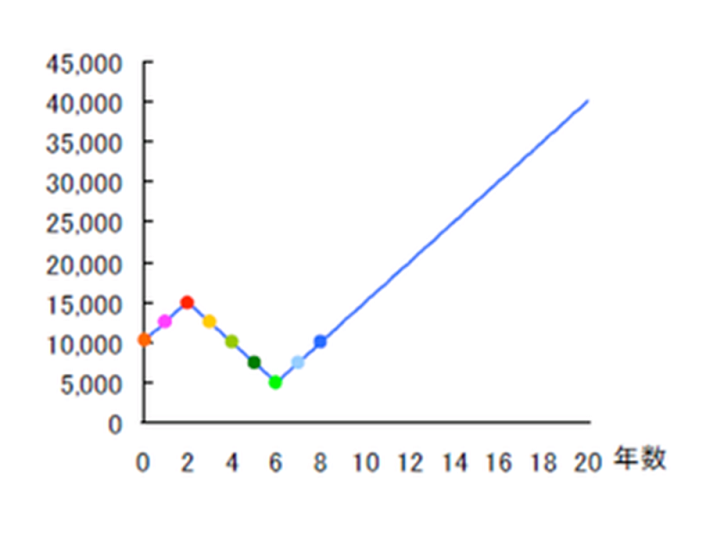

今度は、下の図のような値動きをした場合は、どうでしょうか。20年後に最も成績が良いのはどの時点で始めた場合だと思いますか。

(B)の値動きパターン

悩んだ方も多いと思います。

先ほどと同じ様に、成績が良かった順番に並べると

6→5→4→7→3→8→2→9→1

という結果になります。

今回はかなり順位が複雑になりました。

「こんなのわからないよ。」と感じた方もいるでしょう。

積み立て投資の底根

先ほどの値動きパターンより、積み立て投資は、「底値」から始めるのが、必ずしもベストではないことがわかります。

(A)のケースでは、5番目が「底値」でしたが、成績の順位は5位でした。

(B)のケースの場合は7番目が「底値」ですが、成績の順位は4位です。

両パターンとも「底値」で始めた場合は、最高成績ではありませんでした。つまり、積み立て投資を始めるには、底値を予測する必要がないことがわかります。

では逆に、「高値」から始めたるとどうでしょうか。

最初の(A)のケースでは1番目と9番目が高値ですが、成績の順位はそれぞれ3位と9位でした。(B)のケースの場合は3番目が「高値」ですが、成績の順位は5位でした。

「高値」から始めれば良いという訳でもないことがわかります。

では、どこから始めれば良いのでしょうか。

積み立て投資の正解

どこから始める?・・・答えは「なるべく早く」です。

積み立て投資の特徴を理解できたら、なるべく早くスタートをする。これが正解です。

通常、「投資」であれば、購入するタイミングが重要ですが、「積み立て投資」の場合は、それほど重要視する必要はありません。

積み立て投資の場合、スタートのタイミングは「積立てる回数の内のたったの1回」にすぎないからです。例えば30年間、積み立て投資をするなら、コツコツと毎月買っていき、合計360回に分けて投資を行うことになります。

いつ始めるかの最初の1回は、その内の360回のうちの1回にすぎないわけです。

積み立て投資の場合、始めるタイミングはそれほど気にしなくても良いのです。

今後、価格がどのように動くかも判りませんし、仮に分かったとしても、先ほどの問題のように、成績が優秀な順位はランダムです。

いつ始めるかに頭を悩ますよりも、むしろ、なるべく早く始めて、購入する口数を多くすることを考える方が賢明です。積み立て投資にとって、最良な始めるタイミングは、積み立て投資の特徴を理解した瞬間、つまり「今すぐ」です。

(じゅうmado 提携FP 渡辺紀夫)